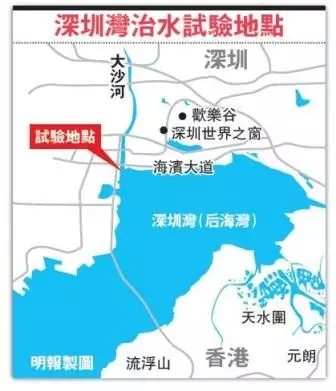

香港明报报道,深圳市水务部门急功近利,打算采化学手段在数个月内改善深圳湾(港称后海湾)海底污泥问题,达到快速减黑灭臭功效,有关方案遭到内地环保团体和专家的反对,认为会影响生态,甚至可能带来灾难性后果。但深圳水务局周日(31日)在未公示的情况下,在大沙河入海口投放大批石灰等物质,一旦试验成功将大规模采用。

明报记者日前往深圳湾大沙河入海口查看,发现该处有不少水鸟栖息觅食,水里也有很多游鱼,近岸浅滩的污泥呈现青黑色;而在数公里外的香港水域,则有大批香港渔民养蚝的竹排。大沙河流入深圳湾时,要通过一个大型水闸,在水闸口有大量白色泡沫,河水亦发出阵阵恶臭,据悉该处就是水务部门投放化学品的位置。

大沙河入海口试验 现大量白泡

据消息人士表示,深圳湾填海工程近年一直未停止,深圳湾口岸就是填海填出来,填海后再进行高强度开发,不但严重影响生态,也造成深圳湾自我净化能力几近消失。近年当局对排放入深圳湾的河水进行处理,虽令海水质量稍有好转,但已很难回复过去可以游水的标准。

“将深圳湾治理到不臭,政府还是有信心的,”消息人士表示,深圳湾治理包括对水和污泥,首先是斩断水的污染源,让湾区自己净化,以后再靠生态修复逐步改进。而现在政府部门却动用化学手段治理,以求快速见效。周日,深圳市水务部门在大沙河深圳湾出海口做了一个试验,将大量化学品,包括石灰等投入河中,经搅拌分解,去除水底污泥的黑臭。

有关部门之前在内部提出有关方案时,遭到多个环保组织和专家的反对。据其中一名专家表示,投入化学物质,肯定会影响生态。化学方法肯定比生物分解法快,但只能应急,因一快就易出问题;生态自我的修复需要很漫长的时间,可能是10年20年,甚至更长,但用化学手段可能就几个月。

专家:虽能应急 但肯定影响生态

“现在深圳河流黑臭,尤其是污泥,除工业排放有害物外,还有生活用水,这导致污泥处于厌氧状态,里面生存着厌氧微生物。”他说,如用化学手段可将污泥变成好氧状态,看起来不黑不臭,只属表面现象;是人感觉好了,但却破坏了厌氧微生物的体系,也许还影响到鸟类等的食物链。在短时间内改变这种体系,是好还是坏暂时还不知道;如经过长时间改变,至少生物可慢慢适应;在几个月或一年时间里改变,可能令生物消失,鸟类也不来。

政府无公示 被批表面工夫

这次试验由深圳的环保组织发现,政府则称只是一次试验,范围并不大;但有关组织认为,方案即无公示又无公布,如不加以关注,未来可会更大规模进行。环保组织表示,深圳湾化学治污,对面的香港肯定不知情;可深圳政府的这些动作,又与香港息息相关。“因在同一个水体,深圳在入海口做一些化学试验,会影响到对面,应该通报香港”。

政府称试验一次 环团忧更大规模

有专家指出,在没有充分论证对生态影响的情况下,不应进行这样的试验。“至少要做三五年研究,不要匆忙上马。若对生态没有影响,才在一定范围内进行,当然这个周期还必须要长。”他说深圳市政府只是做表面工夫,为的是让污泥不黑不臭,完全不顾及生态。

他还提到石灰或其他化学品投入水中,肯定会有残渣,石灰亦会沉积,形成污泥板结,影响微生物生存。政府动机是好的,但应慎重,不能急功近利。

对此报道E20环境平台收集到了来自多方的反馈,摘列如下:

深圳市水务局:

深圳湾污染底泥治理试验无需担心:近日有香港媒体和民间组织对大沙河口底泥治理问题表示了关切,我局对此高度重视。针对深圳湾污染底泥黑臭问题,1月31日和2月1日,我局组织科研机构,在退潮时对大沙河口外露底泥进行了为期两天的小规模现场试验,面积约1000平方米。

此次试验主要采用以硝酸盐为主,石灰或过氧化钙为辅的原位生态修复技术,仅处理表层淤泥,并非直接入水,不是化学治污工程。试验同时制订了成效跟踪、评估计划,定期对泥质及周边水质进行监测。目前底泥黑臭明显改观,未发现鸟类、鱼类活动异常。类似方法在香港城门河和启德游轮码头附近海滩黑臭淤泥治理中有成功经验,在深港双方联合主导的“深圳河污染底泥治理策略研究”项目中也进行过相关试验。在国际上,药剂辅助的污染底泥生态治理方法已应用多年,是较为成熟的技术。

深港联合治理深圳河已有长达30多年的成功合作,形成了成熟的沟通机制。深圳河湾水污染治理事关深港双方,如要开展规模化的底泥治理,我局一定会与香港有关部门共同研究,制定方案,充分听取公众意见,由双方协商推进。

海天水务集团股份公司 副总经理 孙晓航:

这篇文章有点“标题党”其实,据我所知,深圳是国内大规模以“绩效合同”模式进行河道黑臭治理的先锋,10年前水务局就进行了大量低调的尝试,按分段包干的“河长制”模式划分责任田,曾经尝试过包括生态原位修复在内的很多办法,当时也有一些效果。但由于没有彻底实现截污,长期排放导致重金属沉积严重,加之入海口每天海水与河流淡水多次潮汐式混合,对生态修复菌种影响很大,治理效果与投入并不匹配。

这次深圳湾的试验思路在其他国家确有采用过,由于文中没有具体的方案设计描述,不好擅下结论。但个人认为,正如急症用重药,如果通过此种方式去除严重污染的浅表层底泥,之后再慢慢进行活性底泥和水体生态修复从原理上是说得通的。况且试验在退潮时进行,面积并不大,且在内湾,即使有问题也可控,没有明文规定必须要对公众公示。正如“民主小时候”书中所述,大多数公众并不具备相关的专业背景,又不需要对结果负责,很难做出科学合理的判断。

况且,在深圳水务局的说明中已明示将密切进行效果评估,“好不好,看疗效”,开放的思维模式是我们这个时代最需要的。个人希望深圳水务局的这次尝试不是一次急功近利的政治献礼,而将给我国大量的污染海湾治理带来一种新的经验,哪怕是失败的经验。

中国人民大学环境学院 副院长 王洪臣:

此次试验主要采用以硝酸盐为主,石灰或过氧化钙为辅的原位生态修复技术,仅处理表层淤泥,并非直接入水,不是化学治污工程。这段话的意思?相信不会有人看懂。

哈尔滨工业大学市政环境工程学院 教授 国际水科学院终身院士 王宝贞:

我06和07年在深圳任市水污染防治顾问时,就有香港公司提出往深圳河污染严重河段投加以石灰为主的沉淀剂,说是可使底部形成密实沉淀层封闭起来。我觉得这种做法会严重破坏河流的生态系统,因此坚决反对,没有做成。没想到后来竟干了如此蠢事,对河流的破坏是严重的,必须赶快采取挽救措施。